In memoria di Jaromir Czernin

qui caduto il 12 luglio 1921

Quella che segue è la storia di un dramma famigliare accaduto a Viterbo cento anni or sono.

Le Strenne nascono come una rubrica con la finalità di rendere una platea di attenti osservatori, edotta su fatti storici poco o affatto noti, su risultanze di studi e attività condotti da membri e collaboratori del CSSRV e su aggiornamenti in merito a iniziative e novità gravitanti attorno alla città di Viterbo e alla sua Patrona.

In questo caso vogliamo raccontare una breve pagina di cronaca cittadina solo per poter rendere omaggio alla figura di un ragazzino sconosciuto (o dimenticato) che si trovò a passare da questa città in uno sfortunato pomeriggio d’estate del 1921 e qui sarebbe rimasto per sempre.

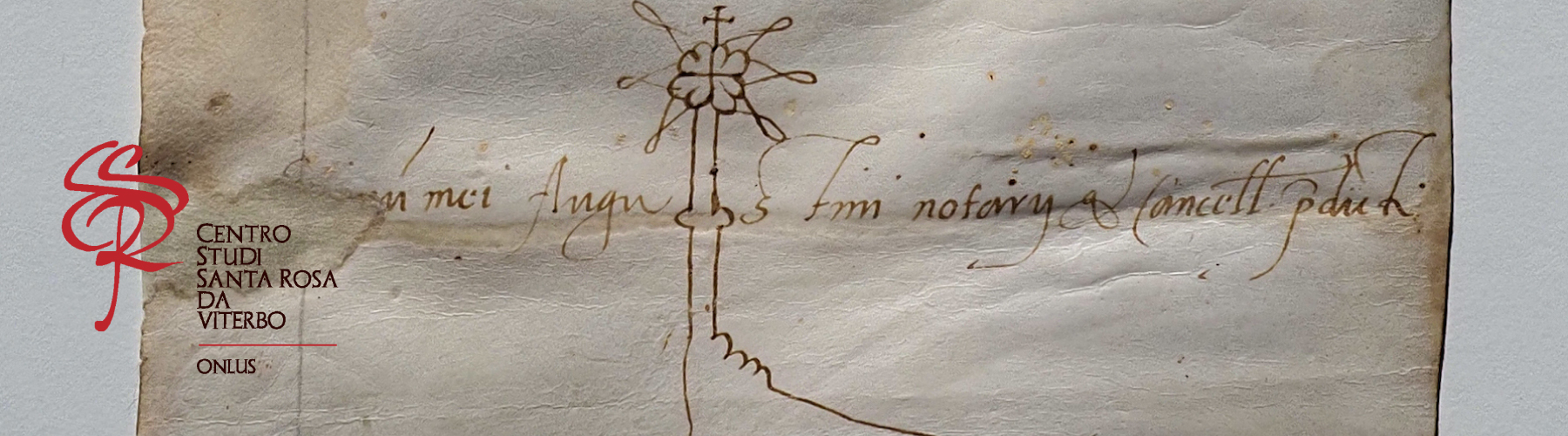

Percorrendo viale Raniero Capocci si costeggia una lunga porzione delle mura cittadine e ad un tratto si giunge fin sotto l’ingresso posteriore del Monastero di S. Rosa. Imponenti lavori di sbancamento realizzati al piano stradale alla fine del XIX secolo riportarono alla luce in questo punto le fondamenta di quello che fu il palazzo dell’imperatore Federico II di Svevia. Se non a passo d’uomo, è assai difficile accorgersi di una modesta croce in peperino abbarbicata sul pendio che fatica ad emergere tra quel “disordine” di rovine sparse, costituite dello stesso grigio materiale locale. Quella croce venne lì posta un secolo fa a perenne memoria di Jaromir Czernin, quindicenne austriaco vittima innocente di una sventurata concatenazione di eventi che coinvolsero anche una piccola città di provincia quale era Viterbo.

L’Italia tutta viveva in quegli anni una delle fasi transitorie certamente tra le più complicate della sua storia. L’immediato primo dopo-guerra fu infatti connotato da una serie di sconquassi politico-economici che avevano minato seriamente la tenuta sociale del Paese. La difficile riconversione industriale post-bellica accompagnata da un’inflazione galoppante spinta dall’aumento esponenziale dei prezzi al consumo, una disoccupazione sempre più dilagante che faceva il paio con gli scioperi di massa nelle fabbriche, i colpi falcidianti della febbre spagnola e non ultima la disillusione per una vittoria definita “mutilata” furono tutti i segnali di un’Italia ormai destinata a cambiare dalle fondamenta di fronte al tramonto definitivo del sogno liberale che l’aveva accompagnata sin dalle prime battaglie per l’unificazione nazionale.

I primi due anni dalla fine dei combattimenti furono investiti dal vento nuovo che soffiava dall’Est Europa e videro il diffondersi del fenomeno del sindacalismo rivoluzionario e di altre forme di dimostrazioni sovversive. Esaurita però la spinta propulsiva di questo, passato alla storia come “biennio rosso”, nuove espressioni, questa volta di matrice reazionaria e nazionalista, cominciavano ad affacciarsi prepotentemente sulla scena politica italiana. In diverse città della penisola iniziarono a moltiplicarsi episodi di guerriglia tra le sempre più numerose formazioni dello squadrismo nero e le organizzazioni della sinistra. Viterbo non fece eccezione.

Tra azioni provocatorie, comizi di piazza, regolamenti di conti personali mascherati tra gli scontri di fazione, si arriva alla domenica del 10 luglio 1921 con l’inaugurazione ufficiale del gagliardetto del fascio italiano di combattimento di Viterbo a cui prendono parte pure diversi aggregati forestieri. Camicie nere da una parte ed anarchici e socialisti dall’altra vengono facilmente alle mani, ma nelle colluttazioni rimane ucciso Tommaso Pesci, un inerme contadino che pare sia anche estraneo alla zuffa. L’atmosfera si surriscalda al punto che i fascisti devono abbandonare la città, ma promettono di tornare in forze e soprattutto in armi per restituire lo smacco. Gli eventi prendono dunque una piega inaspettata dal momento che la minaccia di rappresaglia è ritenuta seria e fondata per la mobilitazione delle squadre umbre e le conferme che giungono anche da ambienti della politica nazionale. Si costituisce velocemente un comitato di difesa cittadina a cui prendono parte anche gli Arditi del Popolo, un’organizzazione paramilitare nata proprio pochi giorni prima che si ispirava ai reparti scelti degli Arditi dell’esercito italiano distintisi particolarmente durante le battaglie del Piave contro gli Austriaci.

Il 12 luglio è il giorno dei funerali di Tommaso Pesci, ma anche il giorno in cui si attende l’assalto dei gruppi armati. Mentre il campanone del Comune suona a lutto, le forze di pubblica sicurezza presidiano i punti di accesso alla città, mentre le truppe del 60° Reg. Fanteria all’epoca stanziate alle caserme di Viterbo, sono chiamate a controllare le porte urbiche e a sbarrarne l’ingresso con cavalli di Frisia. Si ravvisa inoltre la presenza di numerosi cittadini sugli spalti delle mura, non tutti affiliati agli Arditi del Popolo, equipaggiati con armi da fuoco, attrezzi da lavoro ed altri mezzi di fortuna. Durante tutta la mattina si susseguono allarmi ed allarmismi con telegrammi e segnalazioni di vario genere sull’avvicinamento di gruppi armati e l’aggiramento dei posti di blocco della polizia e dei Carabinieri. Quando poi i primi colpi di fucileria vengono esplosi nei pressi di Porta Romana, il Campanone della torre comunale viene suonato a stormo con una tale veemenza da rompersi. Il segnale passa allora dal suono congiunto delle campane delle chiese di S. Sisto e di S. Angelo.

Tutto è pronto, persino una mitragliatrice controlla dal Palazzo della Prefettura l’accesso a Piazza del Plebiscito da Via Cavour. In uno stato di indefinitezza logorante che attanagliava gli animi, com’è nella natura umana in casi come questi, la tensione continuava ad auto alimentarsi minuto dopo minuto. Lunghi silenzi spettrali venivano di tanto in tanto interrotti da qualche grido di concitazione in lontananza quando, tutt’un tratto, accade l’imprevedibile.

Intorno alle ore 16,30 il rombo di un’autovettura (!), una lussuosa Alfa Romeo Torpedo, irrompe a piazzale Umberto I (attuale p.le Gramsci) come un inatteso preannuncio dei ruggenti anni venti nell’assopito contesto viterbese. Alla guida una nobildonna inglese, la Sig.ra Lucille Catherine Beckett, figlia del II° Barone di Grimthorpe ed ex consorte del conte Otto von Czernin, ambasciatore per conto dell’Impero Austro-Ungarico presso la Santa Sede durante la prima guerra mondiale. Con lei tre dei suoi quattro figli, Paul, Edmund e Jaromir e l’autista italiano Enrico Pastecchi. La comitiva è in viaggio di ritorno verso Roma da una gita fuori porta ad Assisi, dove ha assistito alla messa e da una tappa intermedia ad Orvieto. L’idea ora è quella di attraversare Viterbo per una breve visita ai monumenti e rientrare, ma arrivati di fronte a Porta Fiorentina la strada è sbarrata dai militari dell’Esercito. Il maggiore Sacchetti illustra alla signora la situazione e le consiglia caldamente di aggirare la città e di andarsene velocemente; ma anziché suggerirle di tornare indietro e cambiare strada, la fa proseguire lungo la Cassia costeggiando il circuito delle mura.

L’errore tanto grossolano quanto fatale commesso dall’ufficiale tradisce il reale stato della disorganizzazione e la mancanza di comunicazione tra i vari attori in campo in quel delicato frangente. Non appena l’auto scoperta svolta su viale Capocci e supera Porta Murata, viene subito centrata da una fitta scarica di colpi di fucile esplosi dagli spalti delle mura e dal prospiciente terrapieno della ferrovia, probabilmente scambiata per un mezzo degli assalitori. Il veicolo sbanda ma continua la sua corsa a velocità sempre più sostenuta nella speranza di riuscire a mettersi in salvo. I colpi iniziano a diradare in corrispondenza dell’attuale imbocco di via Fratelli Rosselli per piazza Verdi, dove all’epoca si apriva la cosiddetta Gabbia del Cricco, un varco delle mura protetto da una barriera di colonnine di pietra da cui filtrava in città il fosso Urcionio. Sotto le mura del Monastero di S. Rosa gli spari sembrano cessare, ma subito dopo riprendono violenti dai merli che precedono l’ex convento di S. Simeone. Molti dei passeggeri sono stati colpiti e quando la donna si accorge che sul sedile posteriore Jaromir ormai è morto, centrato da un tiro in testa, finalmente ferma la macchina, ma nel disperato tentativo di trovar riparo sotto l’auto, anche Paul rimane gravemente offeso. A quel punto la madre esce allo scoperto e grida in italiano ai tiratori di fermarsi…ed essi si fermano.

Poco dopo sopraggiunge dal posto di blocco del passaggio a livello una pattuglia di carabinieri. La situazione appare disperata. Vengono fatti tutti salire di nuovo sull’auto e due carabinieri li scortano sventolando dal predellino un drappo bianco fino all’ex Ospedale Grande degli Infermi, dove a Paul verrà amputata una gamba. La giornata di sangue invece si chiuderà così, senza ulteriori spargimenti… Gli assalitori se ne vanno, i difensori abbandonano le loro postazioni. Ogni velleità si ritira e lascia il campo libero alla costernazione per una tragedia che nessuno avrebbe mai potuto presagire.

La croce che s’incontra lungo la strada si trova in prossimità del punto in cui l’auto si era fermata, esattamente alle spalle del Monastero di S. Rosa, dove in quei giorni erano in corso i lavori sulla ricognizione delle spoglie della Patrona.

I funerali di Jaromir si terranno pochi giorni dopo l’accaduto a Viterbo e la salma inumata nel cimitero di San Lazzaro, dove riposa ancora oggi. La Sig.ra Beckett (che più tardi assumerà in seconde nozze anche il cognome Frost) detterà il toccante epitaffio che tutt’ora si può leggere sulla tomba del figlio:

“In memoria di Jaromir Czernin, straniero,

passando per Viterbo il 12 luglio 1921

cadde vittima di cuori infocati da odi e rancori.

Beati i puri di cuore perciocché vedranno Iddio”.