A CURA DI ANGELO SAPIO

Da sempre le immagini svolgono una funzione comunicativa, sono il concetto che oggi sta alla base della moderna pubblicità, così come un tempo fissava lo strumento per poter veicolare altri tipi di messaggi, come avveniva in campo religioso. Nella tradizione cristiana le rappresentazioni iconografiche delle scene bibliche o delle vite dei santi servivano appunto ad istruire i fedeli, creando una sorta d’immaginario collettivo attorno a delle figure sempre più idealizzate. Proprio ai santi venivano attribuiti dei particolari elementi connotativi che servivano a renderli riconoscibili gli uni dagli altri; nel caso di santa Rosa, ad esempio, la troviamo quasi sempre con una corona di rose in capo, altre volte con delle rose raccolte nella veste, con una croce in mano, o ancora con una pietra o delle fiamme sotto i piedi: tutti indizi che rimandano ai vari episodi agiografici maggiormente noti.

Altri aspetti legati invece alla semplice apparenza esteriore mostrano piuttosto una tendenza all’appiattimento attorno a dei canoni estetici comuni un po’ a tutti. Nel caso delle figure femminili osserviamo quasi esclusivamente espressioni serafiche o estatiche che servono a darci la misura di una certa idea di purezza e di distacco dal mondo terreno.

Diversamente, il vestiario contribuisce meglio alla cristallizzazione di certe idealizzazioni: santa Rosa la ritroviamo, nella maggior parte dei casi, in abiti da monaca clarissa, perché “vestire l’abito” sarebbe stato il suo desiderio quando era in vita e perché il suo Corpo a pochi anni dalla morte venne traslato in quel Monastero dove ella aveva chiesto di entrare. Tutto questo partecipa inevitabilmente alla formazione di una percezione collettiva sempre più radicata ed accettata attorno ad un determinato personaggio.

Nonostante la società occidentale abbia intrapreso ormai da tempo un profondo processo di secolarizzazione, certe percezioni, quanto meno sotto il profilo tradizional-popolare, sono rimaste intatte e per tale motivo spesso mal disposte ad accogliere grandi stravolgimenti. Eppure le moderne espressioni artistiche sono giunte ad intaccare perfino questi secolari equilibri ed anche i santi patroni sono diventati oggetto di libere reinterpretazioni che non sempre riescono ad incontrare il pubblico favore.

Già da tempo, anche in Italia, sulla scorta delle influenze della cultura pop-underground anglosassone, generazioni di “street artists” hanno imparato a cimentarsi nella realizzazione di murales di grande pregio artistico che si sono dimostrate anche serie opportunità di riqualificazione urbana in contesti periferici sempre più anonimi, se non addirittura degradati in talune circostanze. Trattandosi il più delle volte di arte figurativa, essa, per sua natura, risulta facilmente intellegibile e godibile da parte del grande pubblico. Nondimeno se questo tipo di arte raggiunge l’ambito religioso, di fatto rischia di incontrare forti resistenze.

A Viterbo, città non certo nota per l’alta concentrazione di murales, in una delle vie maggiormente trafficate dalle auto, è recentemente comparsa una grande rappresentazione ispirata a santa Rosa che ha fatto subito parlare di sé. È stata realizzata da un artista locale nell’ambito di un concorso indetto dall’Enel e finalizzato ad adornare le vecchie cabine di distribuzione dell’energia elettrica. “La tua Rosa”, questo il titolo dell’opera, vuole essere un omaggio alla fierezza della Patrona viterbese e uno stimolo per le giovani di oggi a perseguire le proprie aspirazioni senza lasciarsi condizionare dai giudizi altrui.

L’aspetto della Santa è riproposto in una chiave marcatamente moderna allo scopo di cercare di incontrare i nuovi linguaggi in voga. Tutti più o meno concordi nel riconoscere un lavoro tecnicamente impeccabile, ma il ritratto in sé appare così inedito da esser risultato a molti piuttosto provocatorio, se non proprio dissacrante. Inevitabilmente in questi casi si sfocia nel campo della soggettività e delle diverse sensibilità individuali; c’è chi si scandalizza, chi invece ne apprezza l’audacia, chi si sente persino offeso nel suo animo di credente e chi non riesce a vederci nulla di svilente e anzi vi trova una sua personale chiave di lettura.

I più critici puntano il dito sulla mancata aderenza storica con “la vera santa Rosa”, ma benché non fosse quello l’intento della raffigurazione, la tentazione di cercare dei paragoni con le immagini a noi più familiari arriva immediata. Ecco però che si cade in contraddizione. Se pensiamo alla tela del Podesti che giganteggia alle spalle dell’altare maggiore della chiesa santuario di S. Rosa a Viterbo, o ai numerosi affreschi, agli innumerevoli santini e canivet, agli ex-voto e alle tavolette votive che la ritraggono, il più delle volte, come detto, troviamo una Santa in abiti monacali, quando invece sappiamo che ella fu una semplice laica penitente (nemmeno una terziaria francescana come spesso si legge). Le stesse Sacre spoglie sono state oggetto nel tempo di numerosi cambi d’abito: fino al 1615 esse vestivano un abito di velluto cremisi ricamato a fiorami in oro circonfuso da perle e gemme…Una sontuosità ostentata non proprio in linea con la semplicità della vita di Rosa. Poi gradualmente si è passati alle più ieratiche vesti monastiche e solo nell’ultimo secolo a quelle più sobrie color grigio, certamente più rispettose della sua personalità. Nel corso del tempo pare che anche questo tipo di cambiamenti non sia stato scevro dalle polemiche da parte dell’opinione pubblica.

Scetticismi di vario genere, anzi, si sono susseguiti in ogni circostanza. In piazza S. Pietro a Roma, ad esempio, la vulgata popolare viterbese ha sempre erroneamente individuato nella settima statua del braccio destro del colonnato del Bernini la figura di santa Rosa (si tratta in realtà di santa Isabella d’Aragona, regina del Portogallo, anch’ella ritratta nell’atto di sorreggere dei fiori), criticandone l’eccessiva dimensione a dispetto della corporatura minuta della giovane. Al di là dell’errore concettuale in sé, la difficoltà nel comprendere che certe sproporzioni siano state frutto di una scelta stilistica-funzionale comune a tutte le altre statue del colonnato dimostra come l’individuo sia naturalmente portato a ricercare in ciò che vede il messaggio che ritiene più affine alle proprie concezioni.

Un’immagine di s. Rosa che non si può certo tralasciare di ricordare è la recente ricostruzione dell’aspetto facciale che la giovane aveva quando era in vita, ottenuta partendo dall’analisi dei tessuti ossei e dei resti dei tessuti molli in occasione dell’ultima ricognizione scientifica effettuata sul Corpo nel 1998. Potrebbe sembrare a dire il vero un ritratto forse un po’ troppo lusinghiero, che tuttavia oggi troviamo riprodotto su uno dei santini più diffusi a Viterbo, tale ne è stato il gradimento riscontrato nell’opinione pubblica.

Le ultimissime raffigurazioni hanno riacceso il dibattito sulla riproduzione delle immagini della Santa. Solo nel 2020 era comparso un primo “graffito” su un muro di via dei Pellegrini, nel centro di Viterbo, che ritraeva una Rosa in versione un po’ scanzonata e vivace, circondata da cuori e la scritta ripetuta “love”. I colori, lo stile giovanile e la citazione a lato, “I sentimenti sono realtà”, ne fanno quasi un fumetto che, anche se apparentemente decontestualizzato dall’ambiente circostante, provoca una piacevole sorpresa a chi passa di lì.

Il recente murales di via Francesco Baracca invece, vuoi per la posizione più esposta, vuoi per le dimensioni, vuoi per il genere figurativo chiaramente più definito, ha attirato su di sé maggiori reazioni. Più che il messaggio, in questo caso, è la scelta del “linguaggio” a risultare predominante su tutto il resto. L’opera mostra infatti un carattere alquanto provocante a cui nessuno in fondo poteva dirsi preparato: il viso della Santa è posizionato di profilo e mette in mostra la bellezza dei lineamenti e dell’incarnato in generale, oltre che un trucco ed un agghindamento volutamente ostentati.

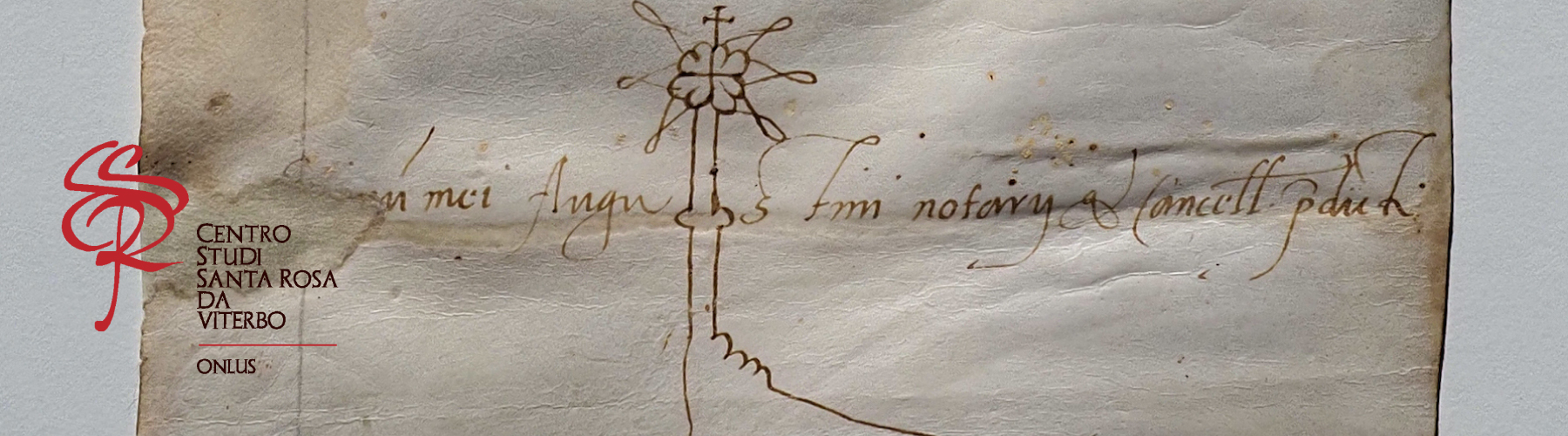

In realtà non sarebbe neppure la prima volta osservare certi riferimenti alla fisicità di un’icona religiosa. Se pensiamo alla primissima rappresentazione iconografica di santa Rosa giunta sino a noi, ovvero a quello schizzo rudimentale disegnato sul retro della pergamena duecentesca (conosciuta volgarmente come Vita Prima), possiamo forse trovarvi un contributo utile a quest’analisi.

Sembrerebbe trattarsi di una Rosa semplicissima che sorregge in una mano un libro e nell’altra la palma del martirio, eppure, tra gli scarni dettagli si nota anche un accenno dei seni che premono dalla veste. A quanto pare, un particolare di questo tipo all’epoca poteva anche passare inosservato (o magari serviva semplicemente a tratteggiare delle generiche linee femminili)[1], mentre nelle moderne rappresentazioni d’oggi assumerebbe sicuramente ben altra valenza o finanche creare motivo di scandalo.

Un fatto poco noto, ma non per questo meno significativo, ci lascia invece testimonianza di un’azione estrema compiuta dai Viterbesi sulla statua in cima alla Macchina di Santa Rosa. Il 19 dicembre del 1798, alla vigilia dell’arrivo delle truppe francesi comandate dal general Kellerman, l’eccitazione popolare per la corsa alla difesa delle mura raggiunse il culmine e prese figura in esternazioni esaltate di devozione religiosa: alle tre del pomeriggio venne fatta passare per le strade una processione straordinaria della Macchina, con la santa che, per l’occasione, era stata vestita degli abiti trafugati alle dame francesi al seguito della delegazione diplomatica rivoluzionaria già presente da alcuni giorni in città. Secondo la testimonianza del funzionario Alexandre-Edme Méchin “S. Rosa quella sera fu abbigliata in piccola maestra parigina”[2].

Altro esempio lampante proveniente dal folklore popolare viterbese, in cui il rapporto con la santa Patrona si sia spontaneamente manifestato in un modo non proprio reverenziale, ma comunque affettuoso, lo possiamo rintracciare in alcuni vecchi giocattoli che venivano venduti durante la fiera di S. Rosa già dal XIX secolo. Erano i cosiddetti ciuffoletti: dei pupazzetti in terracotta dotati di un fischietto nella parte posteriore, che avevano la forma di cavalieri, galletti, carabinieri, o appunto della Santa. Pare fossero particolarmente apprezzati da grandi e piccini, tanto da meritarsi anche un motto scherzoso che recitava così: “E cche le santarose col fischietto mal culo ce ll’ete vantre?”[3]. Un’evoluzione di questi fischietti si poteva ancora acquistare, fino a non molti anni fa, da uno storico ambulante forestiero che veniva appositamente a Viterbo per la festa, da molti etichettato come “l’omo ciuco” (data la bassa statura), ma ormai questi avevano assunto le sembianze di un Pulcinella ed avevano una parte in tela che si alzava e si abbassava per mezzo di uno stantuffo interno.

A dare completezza al quadro è infine un documento fotografico alquanto singolare che venne scattato alla salma di santa Rosa in occasione della ricognizione scientifica che si è svolta nel 1921. Nella foto la Santa è immortalata svestita, mentre viene sostenuta in mano da alcuni prelati e da un medico dell’equipe del prof. Neri, posizionata di fianco con le spalle rivolte verso l’obbiettivo.Nelle successive ricognizioni si è volutamente evitato di riproporre questo tipo di testimonianza, ritenuta da tutti non propriamente riguardosa nei confronti della Reliquia. Se non altro, l’immagine ricorda molto la consuetudine invalsa soprattutto in epoca vittoriana, ma ancora in uso nei primi anni del ‘900, delle cosiddette “fotografie post-mortem”, in cui i defunti venivano immortalati circondati da famigliari o parenti prima dell’estremo saluto.

Quell’aura di sacralità che si vorrebbe attribuire a tutti i costi ad un’icona religiosa, come si può vedere, rischia alle volte di scontrarsi con una realtà contingente che procede in direzione opposta. Cultura, mentalità, o condizionamenti vari del momento possono influenzare non poco l’interpretazione di quell’icona e la sua cognizione.

Oggi però siamo di fronte ad uno sdoganamento culturale netto e sempre più accelerato rispetto al passato che ci pone di fronte a dei mutamenti difficili da decifrare. La massiccia condivisione di informazioni a cui siamo sottoposti e la conseguente contaminazione di idee hanno “aggredito” le identità popolari, che sono tendenti per loro natura all’autoconservazione, grazie soprattutto alla spinta impressa dalla rete, lasciandole prive di mezzi adeguati per difendersi ed adattarsi. Se da un lato le immagini, attraverso il loro massiccio utilizzo, amplificano questo fenomeno, dall’altro sono esse stesse a subirne gli effetti. Lo abbiamo ben visto nell’ambito religioso, laddove possiamo già notare come le libere reinterpretazioni di oggi si svincolino totalmente dai canoni del passato ed anzi pongano l’attenzione su dei particolari che definiremmo quanto meno insoliti. Sotto questa inedita prospettiva, si potrà infine verificare se nel medio-lungo periodo si aprirà uno spazio utile per avviare un nuovo tipo di indagine iconologica e raccoglierne le opportune soluzioni.

La forza e l’immediatezza di un’immagine, come può essere ancora oggi quella di santa Rosa per i Viterbesi, costituiscono certamente un vettore eccezionale anche per la comunicazione di messaggi di diverso tenore. La ricerca di un aspetto estetico oggettivamente perfetto secondo i nostri canoni attuali parrebbe dunque rappresentare, da quel che vediamo, la cifra comunicativa da utilizzare per poter arrivare alle giovani dei nostri giorni. Tuttavia sarebbe lecito domandarsi se un rossetto appariscente o un paio di vistosi orecchini lucenti da abbinare ad un “velo medievale” siano effettivamente così necessari per accattivarsi l’interesse di questo target di persone. Si rischierebbe oltretutto di illudersi di riuscire a richiamare l’attenzione sull’esempio di una ragazza vissuta nel XIII secolo se non si approfondisce quello specifico esempio, rimandando piuttosto a delle vaghe formulazioni sui concetti “sempreverdi” di coraggio e perseveranza. Attualizzare, pertanto, non dovrebbe mai coincidere con snaturare o addirittura ridisegnare, altrimenti non dovrebbe neppure avvertirsi la necessità di scomodare delle icone storiche che della propria vita hanno fatto tutto, meno che un elogio dell’esteriorità. Resta dunque da capire se queste forme di contaminazione riusciranno effettivamente ad aggiornare un linguaggio che appare, di sicuro, sempre più obsoleto, o se tracceranno semplicemente nuove strade parallele svuotate del significato originario.

[1] Tuttalpiù, esso avrebbe potuto suggerire agli agiografi che, all’epoca del suo apostolato pubblico, Rosa fosse già una ragazza grandicella e non più una bambina, data l’antichità di tale testimonianza.

[2] F. Funari, Memorie. Alexandre-Edme Mèchin: la resistenza viterbese nel biennio giacobino (1798-1799), Ed. Archeoares, Viterbo, 2011.

[3] F. Petroselli, Blasoni popolari della provincia di Viterbo, Viterbo, 1978.

Preoccupato seriamente per la tenuta dell’intero corpo per il futuro e spinto dalla volontà di “salvare il salvabile”, il medico ebbe facoltà di asportare il cuore della Santa, attraverso un’apertura toracica condotta con estrema diligenza per le conoscenze del tempo. Il piccolissimo organo, che venne in seguito esposto in un primo reliquiario inviato da Benedetto XV e poi in quello attuale, prezioso dono di papa Pio XI, costituisce l’elemento peculiare al centro del dibattito sorto su quella sindrome sfuggente che ha accompagnato la vita di Rosa sin dalla nascita e che oggi la scienza tende ormai ad identificare come “Anomalia di s. Rosa”.

Preoccupato seriamente per la tenuta dell’intero corpo per il futuro e spinto dalla volontà di “salvare il salvabile”, il medico ebbe facoltà di asportare il cuore della Santa, attraverso un’apertura toracica condotta con estrema diligenza per le conoscenze del tempo. Il piccolissimo organo, che venne in seguito esposto in un primo reliquiario inviato da Benedetto XV e poi in quello attuale, prezioso dono di papa Pio XI, costituisce l’elemento peculiare al centro del dibattito sorto su quella sindrome sfuggente che ha accompagnato la vita di Rosa sin dalla nascita e che oggi la scienza tende ormai ad identificare come “Anomalia di s. Rosa”. In una lettera pastorale del 29 ottobre 1921, a conclusione dei lavori, il vescovo Trenta comunicò ai fedeli che da quel momento il bacio della mano sarebbe stato sostituito col bacio di questa nuova preziosa reliquia e a coronamento di questi eventi una solenne processione religiosa col trasporto del corpo e del reliquiario con il cuore della Santa si sarebbe tenuta a Viterbo il 13 novembre 1921 con gran concorso di popolo.

In una lettera pastorale del 29 ottobre 1921, a conclusione dei lavori, il vescovo Trenta comunicò ai fedeli che da quel momento il bacio della mano sarebbe stato sostituito col bacio di questa nuova preziosa reliquia e a coronamento di questi eventi una solenne processione religiosa col trasporto del corpo e del reliquiario con il cuore della Santa si sarebbe tenuta a Viterbo il 13 novembre 1921 con gran concorso di popolo.