Di Angelo Sapio

Il 4 settembre si celebra a Viterbo la festa di santa Rosa. Com’è noto, non si tratta della ricorrenza del Transito, che è invece il 6 marzo, bensì quella della Traslazione del corpo della Santa dalla Chiesa di S. Maria in Poggio a quella di S. Maria delle Damianite avvenuta, secondo la tradizione, il 4 settembre 1258 per volere di Papa Alessandro IV. Rappresenta certamente la ricorrenza più avvertita e partecipata dalla comunità viterbese, se non altro, per i numerosi appuntamenti che si concentrano nei giorni immediatamente precedenti a questa data. Il trasporto della Macchina di s. Rosa che si svolge la sera del 3 è, senza dubbio, l’evento più atteso dell’anno da tutta la città, il momento apicale delle manifestazioni folkloriche in onore della Patrona. Nella giornata del 4 si assolvono invece le funzioni religiose vere e proprie presso la chiesa della Santa: fiumi di persone si riversano al Monastero per lasciare un saluto alla loro protettrice. In quelle stesse ore però, nelle vie e nelle piazze di Viterbo si rinnova un’altra attesissima e radicata tradizione popolare, la Fiera di s. Rosa.

Non è chiaro né a quando risalga la prima menzione, né se inizialmente fosse un semplice contorno dei vari momenti della festa, oppure un evento ben preciso con il suo giorno dedicato. Di sicuro sappiamo che nel tempo essa ha assunto le fattezze di una comune fiera come tante che si svolgevano nelle città e nei villaggi in concomitanza delle feste patronali per l’afflusso di forestieri che queste richiamavano. Sappiamo inoltre che a Viterbo erano usanza consolidata anche i celebri mercati rionali che si svolgevano nel corso dell’anno, come quelli di Piazza Fontana Grande, di San Silvestro o quello di San Faustino (tutt’ora esistente). La Fiera di s. Rosa pertanto trovava già terreno fertile per potersi ben impiantare.

Fino a pochi decenni or sono, esisteva anche un’altra fiera ancor più blasonata della prima, che alcuni storici vorrebbero far risalire addirittura al privilegio conferito alla “fedele” città di Viterbo dall’Imperatore Federico II nel 1240 che prevedeva, per l’appunto, la concessione di una grande fiera annuale internazionale da tenersi nel mese di settembre, per la durata di quindici giorni, con piena guarentigia per i commercianti provenienti da ogni dove. L’antica Fiera della Madonna della Quercia si teneva a pochi giorni di distanza dalle feste di s. Rosa movimentando, già con largo anticipo, una enorme quantità di bestiame che doveva essere preparata per l’esposizione ufficiale. È ipotizzabile che molti degli stessi ambulanti di minutaglia che affluivano al Santuario de La Quercia per approfittare dell’occasione fossero gli stessi che si vedevano girare per Viterbo nei giorni di S. Rosa e che magari sceglievano di prolungare appositamente la loro permanenza in zona. Nell’ultimo secolo la società è mutata radicalmente e la Fiera della Madonna della Quercia ha perso via via la sua ragion d’essere, mentre le feste di s. Rosa si sono trasformate in un appuntamento pop anche di richiamo turistico.

Ancora oggi, nella moderna società dei consumi e degli acquisti on-line, il fascino che esercita una fiera generalista, come è quella di s. Rosa, rimane sempre molto forte.

Abbiamo una colorita testimonianza della Fiera di s. Rosa in un testo del 1832, I fasti di Viterbo per la festa di Santa Rosa di Giovanni Panzadoro. Si tratta di una novella che l’autore aveva recitato il 4 settembre del 1826 presso l’Accademia degli Ardenti di Viterbo, in cui racconta di un siparietto avvenuto tra un ambulante sul sagrato della chiesa ed un alto prelato che passava di lì. Un breve spaccato della vita di duecento anni fa, con una bella descrizione di particolari ed una sua morale in fondo…

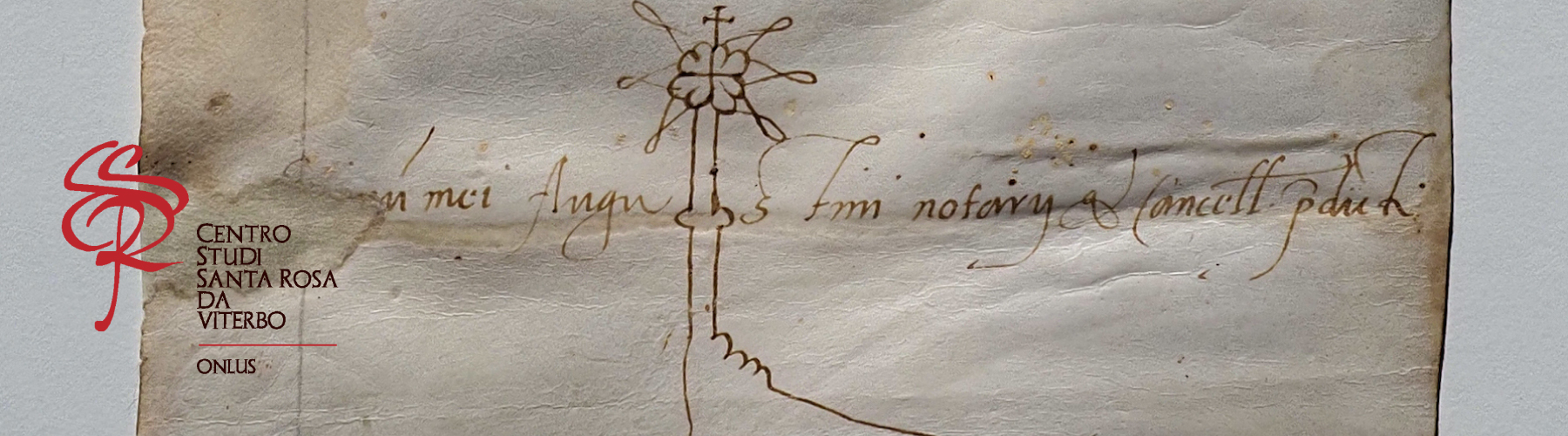

Foto gentilmente fornite dal Sig. Roberto Innocenzi

La Fiera avanti la Chiesa di S. Rosa”

novella

Mentre applaudon le Muse al fausto giorno sagro alla Vergin Rosa che si onora; fra Voi, Ardenti, ancor io faccio ritorno, come ognun sa, che praticai finora; ma che adorni il mio crin, come Voi fate con delfico allor; non lo sperate.

Non è figlia del Ciel la Musa mia, Essa è nata fra i boschi, e le capanne; delle cetre non cerca l’armonia, ma sol zampogne, e pastorali canne, e allor quando cantare ad essa tocca, dice quello che vien nella sua bocca.

Spesso cantai la Verginella Diva con carmi alieni ai suoi gloriosi fatti, perché il proverbio nuovo non arriva quanto i poeti sian bizzarri, e matti; e per mostrar nelle follie se io sfoggi, sentite una Novella ancor quest’oggi.

Era appunto quel dì, che a torme, a torme correvano le Genti al sagro altare ove la Verginella intatta dorme, e vive ancor, quantunque estinta appare: e di un immenso Popolo al fracasso quivi devoto anch’io rivolsi il passo.

Viddi la larga via sparsa di tende dai Mercanti inalzate, e dai Spazzini per scampare dal sol: chi compra, e vende le Chincaglie, le Stoffe, i Musolini, viddi sparsi qua e là sopra i banchetti i Cembali, i tamburri, i ciuffoletti.

Del Tempio poi nell’ultime sue scale un Sabinese nato nel Soratte vendea fra gente rozza, e rusticale Dottrine, Sante Croci, e Giosafatte, la Suocera, e la Nora in gelosia, il Guerrino, il Bertoldo, il Casa mia.

Un vecchio poco lungi a lato destro aghi, spille, orecchini, e rozzi anelli, poca bambace involta in un Canestro, pietre da foco, l’esca, i solfanelli, i ferri da calzette, li detali, e più mazzi di stringhe coi puntali.

Quando in mezzo a quel popolo minuto esce fuori dal Tempio all’improvviso Monsiù delle Fables pingue, e panciuto del più caldo sudor bagnato il viso, e mentre il volto asciuga, e si sventaglia s’udiva replicar, “Largo canaglia!”.

Dando una spinta a questo, a quei un urtone lungi dicea: “Di qua genti malnate, nella bettola a far conversazione non nella Chiesa ad impacciar restate, perché recarci qui un fetor di fogna, di Vino, di Cipolla, e di Ascalogna?”

Oh! Perché qui non torna il Redentore a dare a tutti il memorando esempio, e di flagelli armato con furore voi tutti discacciar da questo Tempio, ove più vil di tortore, ed agnelli vendete esca, lunarj, e solfanelli?

Via, via lungi di qua”… Ma quel Libraro: “Ehi! Ehi! Monsiù” rispose, “e che figura? Pensa forse che io sia tanto somaro che letta mai non abbia la scrittura? So chi i poveri Cristo ha sempre amati quanto i ricchi negletti e minacciati.

Se mal io non compresi l’Evangelio che ad ascoltar mi reco ogni Domenica, quando il Curato nostro Don Aurelio dal sacro Altare a tutti quanti predica, mi sembra di sentir, che il Redentore mai nauseò dei poveri il fetore.

Se Egli comparisse in questa Chiesa come fu in quella un dì di Salomone, non saprei contro chi l’ira sua accesa la sferza adoperasse ed il bastone? Se contro chi ha il fetor di un galeotto o chi olezza di muschio e belgamotto.

No caccierebbe via quel Ciabattino di moglie carco, e Figli sì indigenti, che per nudrirli tutti il poverino sta sempre il cuojo a stiracchiar coi denti, ma caccierebbe via quei Parasiti delle crapule obbrobrio, e dei conviti.

Non caccierebbe via quell’uom d’onore nella sua povertà tanto negletto, che per sciugare il suo fabril sudore, mai non ottien dai ricchi un fazzoletto, ma chi con un cuor duro, e senza fede usurpa spesso a lui fin la mercede.

Non chi rozzo, inesperto, ed ignorante tutto umile si reca in questo loco, ma colui, che ambizioso, ed arrogante mostra per suo gran pregio, il creder poco, non quei che sta in ginocchio all’Eleisonne, ma chi sta assiso a corteggiar le Donne.

Or dunque sia pur certo mio Padrone, che con Lazzaro da Cristo discacciato mai rimarrebbe al par di un Epulone, qual è vossignoria grasso impappato, e si concluda insomma fra noi, che discaccierebbe via più lei che me.

Così parlò quel Sabinese accorto, e Monsiù Le Fables, pien di rossore ravvisò ben che non parlava a torto; tacque confuso senza far rumore ed io che il tutto intesi in un cantone non ommisi si far tal riflessione.

Oh! Mondo, esclamai tosto; ed è pur vero che il costume a dì nostri è così rio, ch’anche nei Tempj l’uom è mensognero, ed anche in Chiesa si fa oltraggi a Dio perché coi labbri, chi gli rende onore lungi ha spesso la mente e d’altri è il core?

Oh! Rosa tu, che innanzi al sommo Nume risplendi come il nitido raggio, tu rimiri dal Ciel l’annuo costume, con cui la Patria ti tributa omaggio, ma l’interno del cuor quando ravvisi vedrai quanti da te l’avran divisi.

Ardon più faci all’ara tua d’accanto, scende vittima Dio sopra dell’ara, ma il Popolo, che affolla ogni canto sempre umile al tuo piè non sta a pregare, oh! Da quanti amator Dalile ardite a te stessa vedrai più preferite.

Pur troppo; ognuno lo sa… soccorso o Diva, di un santo amor l’alma m’infiamma adesso, perdona i falli miei, la fè ravviva… son reo… lo veggo… il fallo mio confesso… perch’io, che tanto zelo ora dimostro, nemmen dico talvolta un Padrenostro.